企口管能否替代部分塑料管道以减少污染?

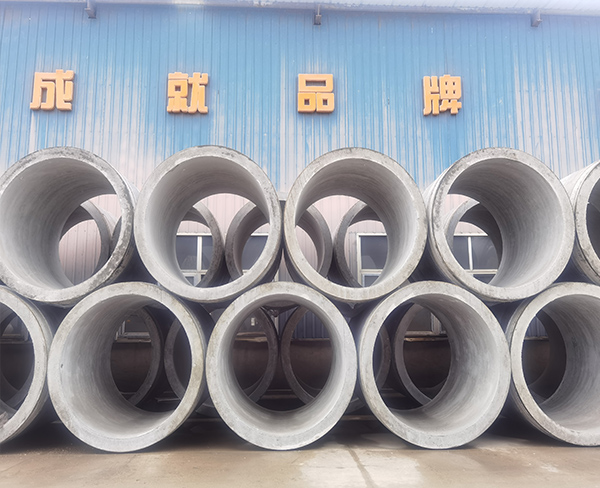

在应对塑料污染的背景下,探索替代传统塑料管道的环保材料成为重要课题。企口管(常见材质为混凝土、陶土或金属)作为一种历史悠久的管道形式,在特定场景中确实具备替代塑料管道的潜力,但其可行性需结合环保性、应用场景及技术限制综合评估。

环保优势显著,但需权衡全生命周期影响

企口管的环保价值体现在材料可降解性与低污染风险。混凝土、陶土等材质废弃后可自然分解或回收利用,不会产生微塑料污染,而塑料管道(如PVC、PE)在填埋或焚烧时易释放有毒物质,且降解周期长达数百年。此外,企口管使用寿命通常超过50年,耐久性优于多数塑料管道,可减少频繁更换带来的资源消耗。然而,其生产环节(如水泥烧制)碳排放较高,需通过清洁能源技术优化以提升环保效益。

应用场景受限,无法替代

企口管更适合固定场景的市政工程(如排水、排污系统),尤其在需要高承压、抗腐蚀的大型基建项目中优势突出。但塑料管道的轻量化、柔韧性及低成本使其在家庭供水、农业灌溉等领域难以被完全取代。例如,HDPE管可适应地质沉降,而混凝土企口管接口易在位移中渗漏。因此,替代需“分场景施策”:在污水主干网、工业区等场景推广企口管,而在复杂地形或短期工程中保留塑料管道。

技术升级与政策引导是关键

推动企口管替代需突破两大瓶颈:一是通过预制装配技术减轻重量、降低运输与安装成本;二是开发低碳混凝土配方,减少生产碳排放。同时,可通过补贴企口管研发、提高塑料管道环境税、制定分类使用标准等政策,引导市场向可持续材料转型。例如,欧盟已强制要求市政工程优先使用可回收建材,此类政策可为企口管推广创造机遇。

结论

企口管在特定领域替代塑料管道具有现实意义,能够从减少塑料污染并提升系统耐久性,但其应用需匹配场景需求,辅以技术创新与政策支持。长远来看,构建“企口管+可降解生物塑料管”的混合管网体系,或是平衡环保与实用性的更优路径。