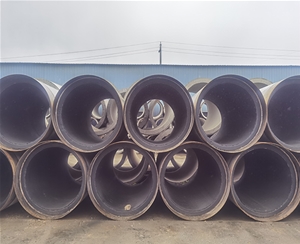

在山区工程建设中,涵管因其的工程适应性,常被视为优于其他类型管道的优先选择。以下从结构性能、环境适应性和经济性三方面展开分析:

一、结构性能优势

涵管通常采用预制混凝土或钢筋混凝土结构,其刚性特征使其具备更强的抗压与抗冲击能力。山区地形复杂,易受泥石流、滚石或重型机械碾压等外力影响。相较于PVC管易变形、金属管易腐蚀等问题,涵管的抗压强度可达C30-C50混凝土标准,可承受20-50吨的竖向荷载,能有效抵御地质灾害冲击。例如在云南某山区公路项目中,采用拱形涵管成功抵御了多次山体落石冲击。

二、环境适应优势

1. 地形匹配性:涵管可设计为阶梯式布置,适应山区30%以上的陡坡地形。其箱型、拱形等截面形式能灵活匹配沟谷形态,减少土方开挖量。对比HDPE管需保持连续坡度,涵管可降低50%以上的边坡处理成本。

2. 地基适应性:山区常见软硬交替地层,涵管基础可采用碎石换填+混凝土垫层的组合处理,其沉降均匀性优于需地基处理的玻璃钢管。西藏某输水工程显示,在冻融交替地层中,涵管的年均沉降量仅为钢管的1/3。

三、全生命周期经济性

初期成本虽高于塑料管(直径1m涵管单价约800元/m,PVC管约500元/m),但其50年以上的使用寿命显著优于塑料管的15-20年。以30年周期计算,涵管维护成本仅为钢管的1/5,且无需阴极保护等附加投入。在贵州某水电工程中,采用涵管比原设计的螺旋焊管方案节省全周期费用35%。

需注意的是,在超浅埋(<1m覆土)或强腐蚀环境(如硫化氢含量>200ppm)时,需配合玻纤混凝土等改良工艺。但总体而言,涵管在抗灾能力、地形适应性和长期经济性方面的综合优势,使其成为山区工程的方案。